-

業界では珍しく料金を記載

HPでの明朗料金

HLSでは、ホームページに料金をなるべく掲載しています。業界では珍しい料金の明示でお客様の不安をなくします。

-

電球取り付けから電気工事まで

幅広く対応いたします

経験豊富な技師が電球の取り付けから大掛かりな電気工事まで幅広く対応いたします。PCトラブルも弊社にお任せください。

-

地域に密着した業務を

電話一本で伺います

当社は、唐津を中心に佐賀市内まで地域に根ざした業務をしています。お電話またはメールにて伺います。

-

照明・コンセント関連工事

料金例

コンセント増設工事

9,000円(税込)~

照明器具販売・取り付け工事

4,500円(税込)~

-

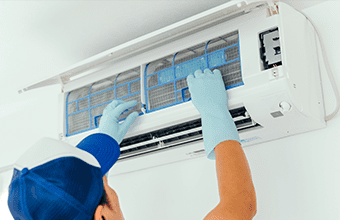

エアコン・換気扇関連工事

料金例

コンセント増設工事

9,000円(税込)~

照明器具販売・取り付け工事

4,500円(税込)~

-

オール電化など

料金例

エコキュート

390,000円(税込)~

ITクッキングヒーター

38,000円(税込)~

-

LAN・通信・テレビアンテナ関連

料金例

LANケーブル配線工事

17,000円(税込)~

TVアンテナ修理工事

15,000円(税込)~

-

防犯・防災・インタホーン

料金例

防犯カメラ取替工事

8,000円(税込)~

防犯灯設備工事

18,000円(税込)~

-

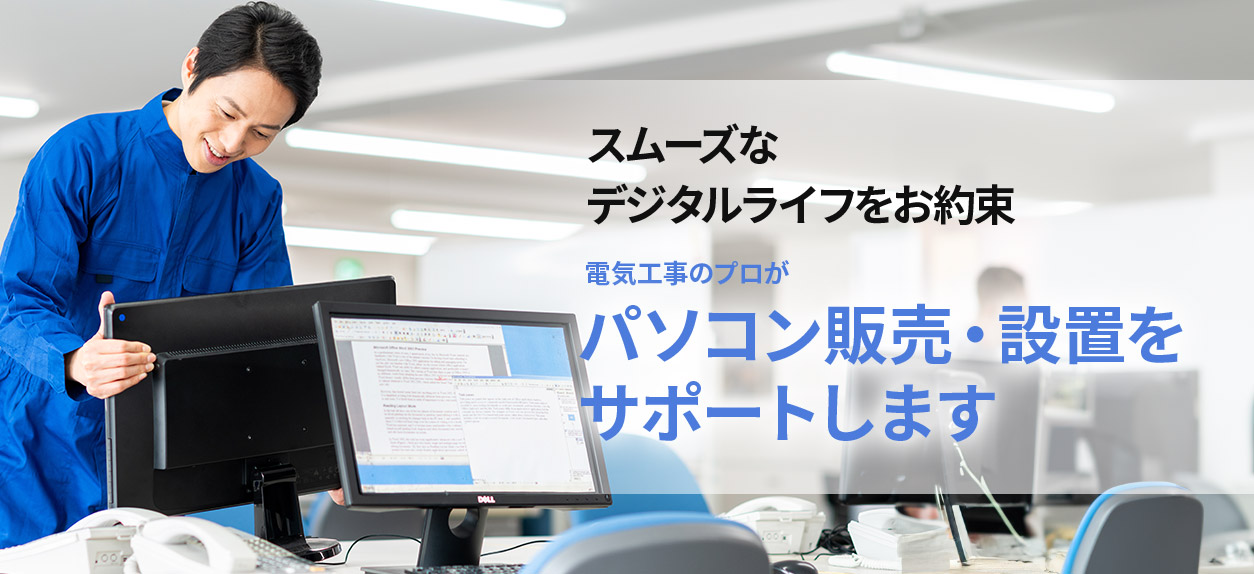

パソコン販売・設置

料金例

パソコン販売・設置

6,600円(税込)~

パソコン操作指導

5,500円(税込)~

一般電気工事(新築・リフォーム)

住宅リフォーム工事(キッチン・バス・トイレ・床暖房)

電気設備工事(ビル・事務所・店舗)

電気通信工事、空調設備工事、各種設計業務

唐津市・伊万里市・多久市・

糸島市・小城市・佐賀市・神埼市・

武雄市・松浦市・東松浦郡など

-

営業時間 8:00~17:00(日曜祝日定休)